12月10日、毎日新聞、共同通信などのインターネット版(文末参照)で、ロッシュ社が以前公表していたタミフルの幼若ラットの実験結果に計算ミスがあったと報道された。詳細は不明だが、報道の範囲では、生後7日のラットが42日後に比べて脳内のタミフルの量が1500倍(実は3000倍)高かったとした以前の動物実験結果に計算ミスが判明したという。

また新たに実施した実験では、死亡もあったが、同社は「死因は偶発的なもの」としたという(おそらく、タミフル群と対照群の死亡の割合に統計学的に有意のさが認められなかったのであろう)。それを受けて、厚生労働省の作業部会(座長、大野泰雄・国立医薬品食品衛生研究所副所長)は10日、現段階ではタミフルが中枢神経などに影響を与えることを示す動物実験の結果は出なかったと発表したという。

しかし、報道のとおりであるなら、きわめて姑息的なごまかしに過ぎない。統計学的な差が出なくとも、何らこれまでの結果を覆すことはできない。不可解でも不思議なことでもない。

なぜならば、すでに、ロッシュ社が実施した少なくとも3回の7日齢のラット実験で、いずれも、呼吸が止まって赤ちゃんラットが死亡しているからだ。しかも、実験結果は、毎回明瞭にタミフル群に死亡が多く、統合(メタ分析)すると、オッズ比(死亡の危険度は14〜19倍)となり、今回有意の差がないという結果を加えても、ビクともしないほど、関係は強固だからである。

初回の実験では、1000mg/kg(血中濃度換算でヒト用量の20倍程度)で24匹中18匹(75%)が死亡した。これが偶発的なことなどとは、だれも思わない。

白を黒、黒を白であると、主張するようなものである。

しかも、死亡の前に18匹中6匹でチアノーゼを認め、解剖では18匹中9匹に肺水腫が認められた。呼吸抑制の結果の死亡であることが明らかだ。

2回目の実験では、低体温、動き緩慢(自発運動の低下)、呼吸緩徐・不規則(呼吸抑制)の症状が、700mg/kgでは14匹中6匹(43%)、1000mg/kgでは14匹中12匹(86%)に見られ、うち700mg/kgでは2匹(14%)、1000mg/kgでは14匹中3匹(21%)が死亡した。症状の出かたみても、死亡の割合をみても、明瞭な用量-反応関係がある(用量が増すと、症状の割合、死亡割合が増す)。

これも、明瞭にタミフルによる症状の変化、タミフルによる死亡の増加を意味している。動かしがたい事実である。

3回目の実験は、1000mg/kgの用量しか実施していないが、56匹中7匹(12.5%)が死亡した。他の実験の対照群の合計では94匹中死亡は0なので、1000mg/kg群と同じ56匹中0として、それと比較すると有意に高い死亡割合だ(p=0.013)。

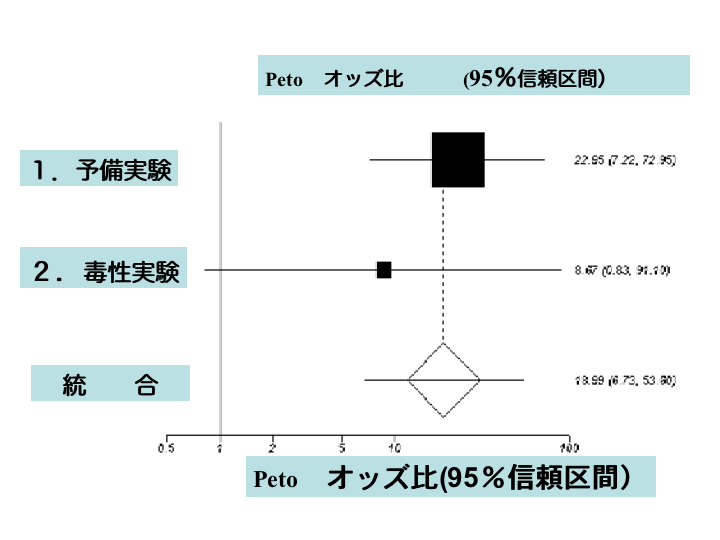

3番目の実験を除いて2つを統合解析(メタ分析)した結果が図1である。タミフル使用で、19倍、死亡の危険が高まると計算できる。

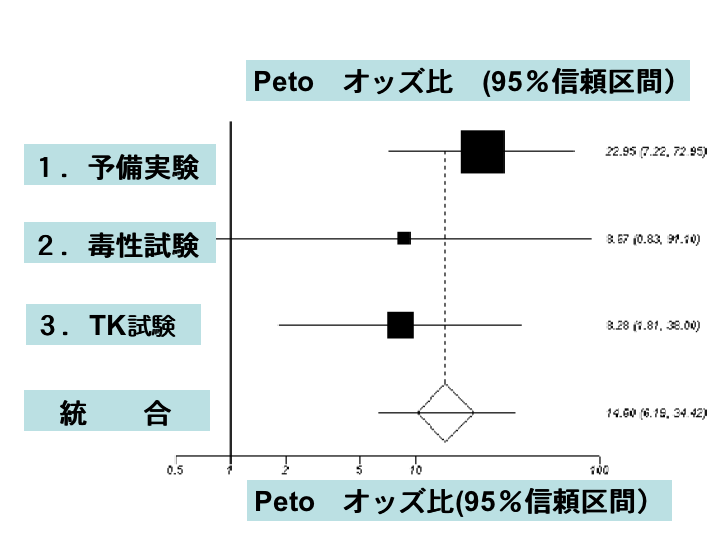

3つの実験を統合すると、図2のようになる。

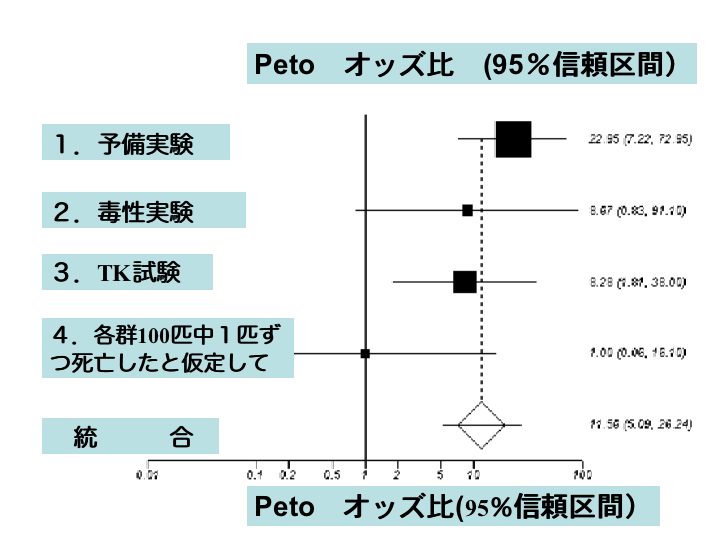

(今回新たな実験で、タミフル群と対照群が各群100匹中1匹ずつ死亡したとして、統合オッズ比は、11.56(95%信頼区間の下限は5.09、p<0.0001)

上記の図3が、しっかりと物語っている。

興味深いことに、ロッシュ社が実施した動物実験の結果は、回を重ねるごとに、死亡の割合が減少している。それでも、明瞭にタミフルで死亡していることが、3回とも実証されている。

今回たとえ、タミフルも対照群も0匹であったとしても全く代わりがない。タミフルと対照群どちらも1匹ずつ死亡でも(上記図3)、統合オッズ比が11.56と、少し低下するが、オッズ比の95%信頼区間の下限はなお、5.09である。

あるいは、タミフル群の死亡が1〜3匹、対照群の死亡が0匹であったとすると、統計学的にタミフルが死亡を増加させたことをこの実験を用いただけでは言えない。しかし、この実験だけで有意と言えなくとも、これまでの実績と矛盾する結果ではない。そして、総合解析(メタ分析)すると、有意に、しかもオッズ比(Peto オッズ比)が13(下限6)という高いオッズ比であり、統計学的に有意である。オッズ比が5を超えているので、用量-反応関係があることや、呼吸抑制を生じる物質の特徴をすべて満たしていて矛盾しない点などからみて、因果関係は明瞭である。

おそらく、カラクリは、次のとおりだ。

差を出さないようにするのは、いとも簡単である。7日齢のラットのうち、大きいラットを選べばよい。

ラットの成長は速い。7日齢でも、もともと体重が重いラットは、代謝能力も、血液-脳関門もよく発達していると考えてよい。そうした早く成長したラットを選んで実験をすればよい。1日でも急速に変化している時期である。

成長とともに、タミフルの代謝は速くなり、脳に溜まりにくい活性体タミフルに速く変化する。そして、血液-脳関門も1日でも急速に成長しタミフルは脳中に蓄積しなくなる。

繰り返すが、同じ7日齢のラットといっても、成長の早い大きなラットを使えば、タミフルの代謝が速くなり、血液-脳関門も成長して、タミフルは脳中に蓄積しなくなるからである。

たとえ、脳中濃度が1500倍(ピーク濃度は、3000倍)、7日齢ラットの脳中濃度は、同ラットの血中濃度の400倍というデータが計算間違いであったとしても、脳中濃度が高まっていたこと自体が否定されたわけではない。

また、これまでの死亡の割合や、呼吸抑制などの症状の出現割合も用量-反応関係が明瞭である。

こちらのほうの間違いは指摘されていないし、用量-反応関係の明瞭さは否定の使用がない。これを出発点としてもう一度考えを組み立てるべきである。

そして、タミフル未変化体の脳中濃度の上昇とともに死亡割合や、呼吸抑制の頻度の増加が認められるならば、少ない増加であったとしても、用量-反応関係、濃度-反応関係が認められる可能性は大いにありうる。データが発表されれば、また詳しく分析したい。

どの程度計算が間違っていたのか不明だが、そうした

姑息な手段を使っても、

用量-死亡割合の関係は否定のしようがない!!

以下は、新聞の切り抜きです。

厚生労働省は10日、インフルエンザ治療薬タミフルと異常行動の関係を、動物実験など基礎研究を通じて検討する専門家作業部会を開催。製造元のロシュ社(スイス)などは承認申請時に国に提出した動物実験のデータに誤りがあったことを報告した。

以下は、新聞の切り抜きです。

インフルエンザ治療薬「タミフル」(一般名リン酸オセルタミビル)と異常行動などの関連を検討している厚生労働省の作業部会(座長、大野泰雄・国立医薬品食品衛生研究所副所長)は10日、現段階ではタミフルが中枢神経などに影響を与えることを示す動物実験の結果は出なかったと発表した。最終的な判断は、年内にもまとめるという。

以下は、新聞の切り抜きです。

インフルエンザ治療薬「タミフル」を輸入・発売している中外製薬は10日、2003年に予防薬として厚生労働省に承認申請した際のデータに誤りがあったと発表した。

(2007年12月10日23時27分 読売新聞)