前回速報 183 では、やるべきこと5つのポイントを詳しく述べました。その際の予告どおり、今回は「やってはいけないこと5つのポイント」のうち、初めの2点にについて詳しくお話しましょう。3~5は速報 No185 で扱います。

ヒトや、動物は特に重い病気をもっていない限り、40°Cから 42°C未満の熱には 24 時間は十分耐えることができます。一方、速報版 No183 で示したように、SARS ウイルスやその代理ウイルスは、湿度 95%超の環境で、温度が 40°Cともなると、6時間で死滅してしまいます。

40°Cの発熱がしんどいからと、解熱剤を使って平熱に下げると、ウイルスや細菌を死滅させるのに時間がかかり、悪くすると、ウイルスが再増殖してしまいます。

特に、アスピリンやボルタレン、ポンタール、イブプロフェンなど非ステロイド抗炎症剤(NSAIDs)は、解熱させるだけでなく、免疫も落としますので、感染症が重症化して死亡率が高まります。決して使ってはいけません。

アセトアミノフェンは、NSAIDs 解熱剤よりは害が多少少ないのですが、アセトアミノフェンといえども、大量に使って平熱に下げると感染症を悪化させます。例えば、小児の水痘に使うと治癒までの時間が長引きました。そして、敗血症など重篤な感染症の発熱をアセトアミノフェンで平熱にまで下げると、ヒトでも死亡の危険度が 7 倍になりました。

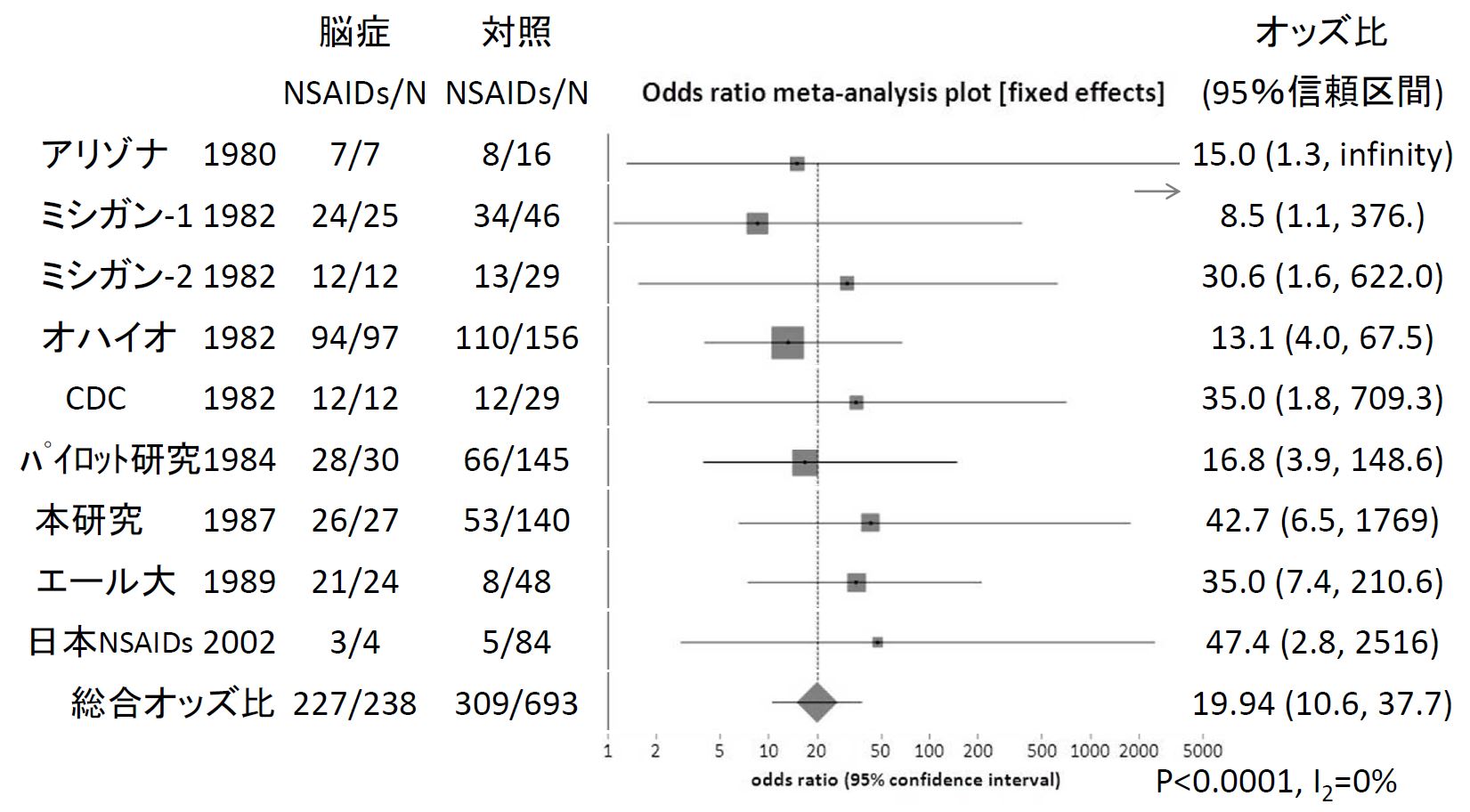

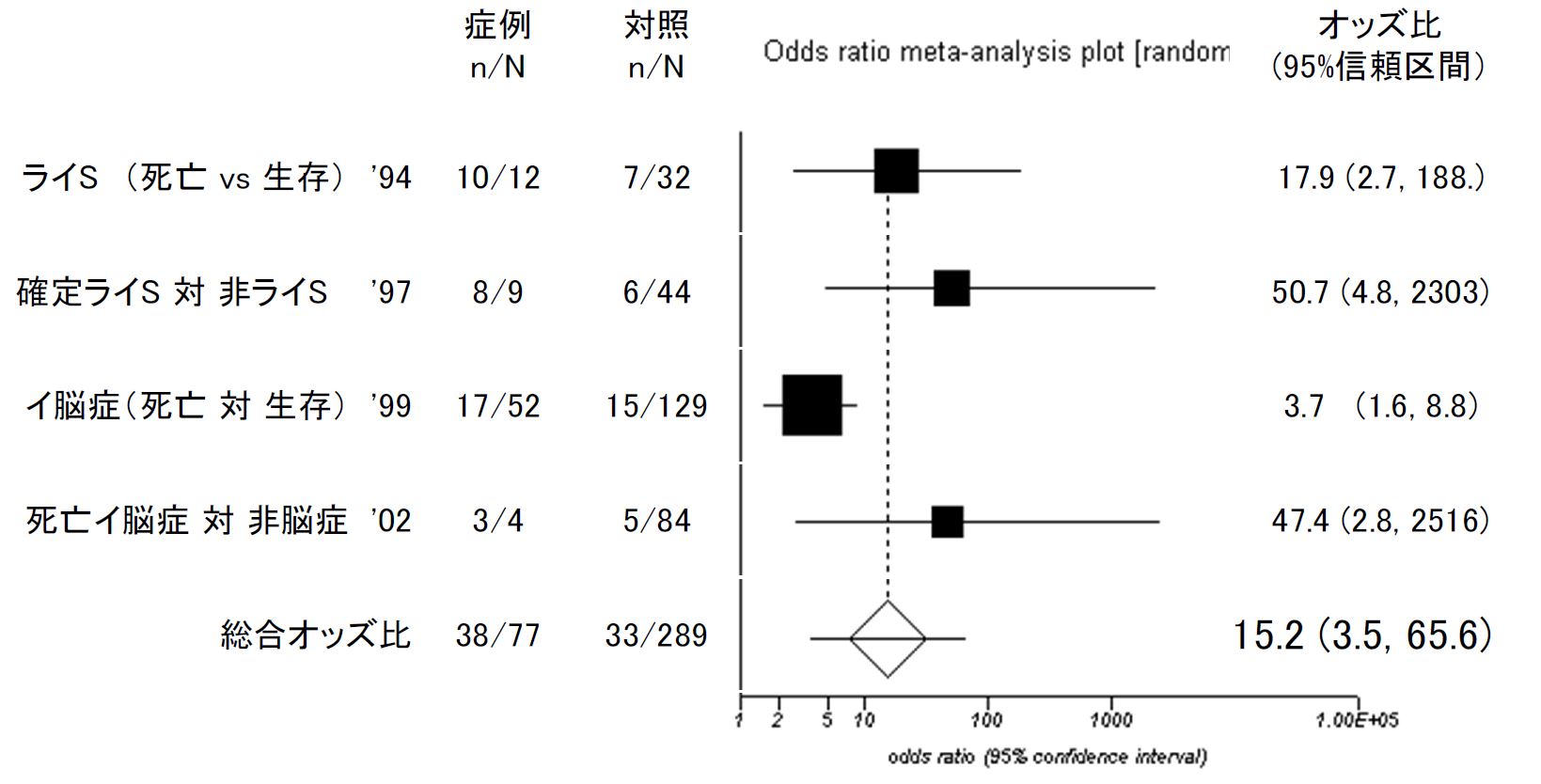

NSAIDs 解熱剤のなかでは、比較的緩やかな作用とされるアスピリンは、1970 年代に世界的に問題になったライ症候群(主に小児が、感染症後に脳症と肝障害を起こした)の原因であることが疫学的、医学的に確立しています(危険度約 20 倍)。

また、イブプロフェンはボルタレンやポンタールよりは害が少ないと一般的には考えられていますが、ヒトでも感染症を重症化し(危険度約 10 倍)、感染動物の死亡率を高めています(危険度約 20 倍)。解熱剤は、どれも使ってはいけません。

では、一つ一つを詳しく点検しましょう。

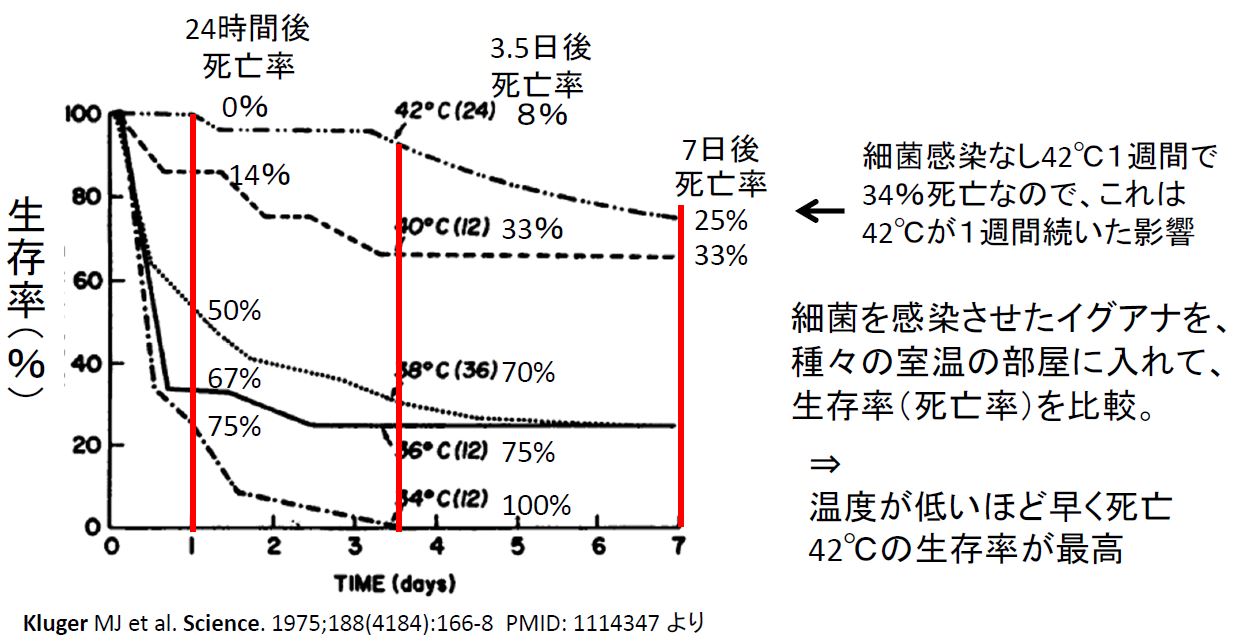

例えば、図1を見てください。これは、爬虫類のイグアナに細菌を感染させて、34°C、36°C、38°C、40°C、42°Cの部屋に入れて観察し、死亡率を比較した結果です[1]。爬虫類 は自分で体温をわずかしか上げることができないのでこのようにして比較したものです。

1日目、2日目、3日目、1週間目と、どの時点でも温度が低いほど死亡率が高く、温度が高いほど死亡率は低かったのです。24 時間後で、34°Cでは 4 分の 3(12 匹中 9 匹)、 36°Cでは 3 分の 2(12 匹中 8 匹)、38°Cでは半分(36 匹中 18 匹)が死にましたが、40°Cで 7 分の 1(14 匹中 2 匹)、42°Cでは 24 匹中死亡は0でした。3.5 日後の死亡率は、それぞれの温度で 100%、75%、70%、33%、8%でした。さすがに 42°Cが 1 週間続くと死亡率は 25%になっていました。しかし、菌を感染させないで 42°Cを1週間続けるだけで 34%が死亡しています。だから、42°Cだと感染症では死なないけれど、高熱のために死んだということです。

つまり、42°Cが何日も続くのは危険ですが、1日程度は耐えられ、しかも感染症では死なない、ということを示しています。

つまり、42°Cが何日も続くのは危険ですが、1日程度は耐えられ、しかも感染症では死なない、ということを示しています。

実際は、感染症で 41.0°C以上になることは、まずありません。むしろ、解熱剤を使っていったん熱を下げた後で再び発熱した時のほうが、高くなります。

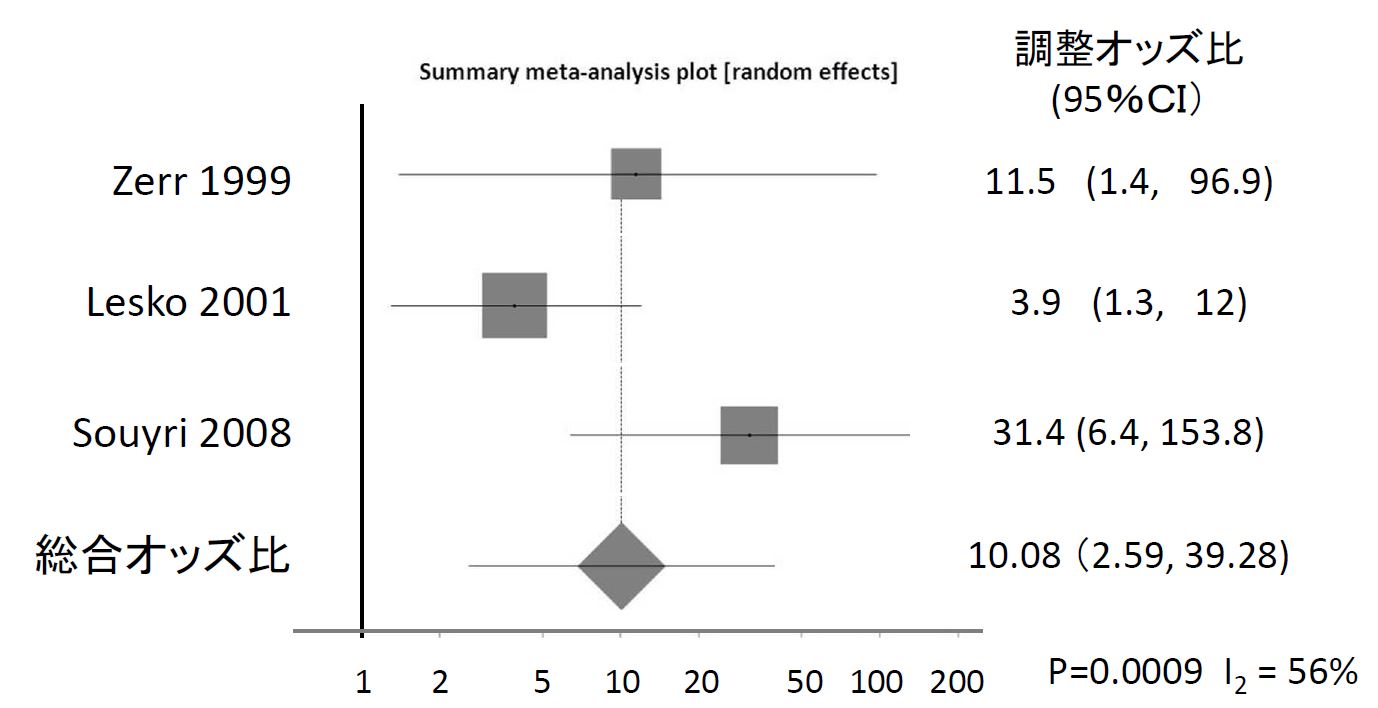

インフルエンザや水痘(水ぼうそう)などの感染症に引き続いて、脳症と肝障害を起こし、致命率の高い病気が1960年代に報告されました。これを発見した医師の名前から、ライ症候群と言われています。1980年前後から精力的に研究が行われ、その原因がアスピリンであり、ライ症候群を約20倍増やすことがわかりました(図2)。そして、欧米ではアスピリンを使わなくなった結果、ライ症候群は発症しなくなりました[2]。

日本ではアスピリンはほとんど使われなかったのですが、ライ症候群よりも、ずっと急激な経過で悪化する急性脳症が問題になり、後にはインフルエンザ脳症として調査研究が行われました。日本ではアスピリンの代わりにもっと強い抗炎症作用が解熱剤として使われていたために、経過が急激になったのです。原因となった解熱剤は、ボルタレン(ジクロフェナク)やポンタール(メフェナム酸)などでした。ライ症候群やインフルエンザ脳症として、解熱剤との関連が調べられ、早い時期からその関連が指摘され、脳症を 26 倍増やすことはわかっていたのですが(図3)、国は、1998~2000 年にようやく関連を認めました。

これら解熱剤を小児に使わないようにした結果、インフルエンザになって脳症になり死亡することは急激に減ってきました。現在では、小児にはアセトアミノフェンだけが解熱剤として使われています。ただし、タミフルを使い始めて、またインフルエンザで死亡することが増えてきましたが。

現在、解熱剤の中では、アセトアミノフェンが最も安全と考えられて、よく用いられています。しかし、アセトアミノフェンは、まったく心配はないのでしょうか?

日本でも添付文書上、小児の発熱には、1日40mg/kg(最大60mg/kg)とされています。この一般的な量である1日40mg/kgアセトアミノフェンを水痘の小児に4日間使うと、完全にかさぶたができて治癒するまでの日数が、プラセボを使ったよりも1.1日遅かったのです(p=0.048)[5]。

さらに、主に敗血症などで38.5℃以上が3日以上続く成人の重症患者を、アセトアミノフェン650mg6時間毎に冷却も加えて38.5℃未満にした強力解熱群と、40℃以上の場合にのみ40℃未満にするようにした群(緩和群)と比較しました。その結果緩和群では2.6%(1/38)が死亡しただけでしたが、強力解熱群では、16%(7/44)が死亡しました(オッズ比=7.0、p=0.06)[6]。

つまり、アセトアミノフェンといえども、平熱に近づけて解熱させると、7倍死亡率が高まるということを示しています。

一方、海外では、非ステロイド抗炎症剤(NSAIDs)の中では最も作用が緩やかとされるイブプロフェンが、解熱剤として市販薬としても売られ、使用されています。たとえば、日本では成人のイブプロフェンの1日常用量600mgですが、米国では、1錠が400mgとか、600mgの錠剤が、処方箋なしに購入できます。

これは、アセトアミノフェンと比較した2つの大規模な対照試験[3,4]の結果で、安全面では、アセトアミノフェンと変わらないと評価されたからです。しかし、アセトアミノフェンで解熱すること自体が危険であるのですから、イブプロフェンは当然ながら、感染症を悪化させるでしょう。

実際、そのことが調査で示されています。水痘にかかると、時に細菌感染を合併して、壊死性の筋膜炎など、皮下組織に細菌感染を起こし、重症化することがあります。このような患者を症例とし、合併症をおこすことなく治った水痘患者を対照として、イブプロフェンなどきつい解熱剤の使用状況を調べた症例-対照研究が3件ありました[7-9]。それらを総合解析した結果、イブプロフェンは、水痘の重症感染を10倍増やす、ということがわかりました(p=0.0009)(図4)。

マウス、ラット、ウサギ、ヤギなど各種動物に細菌、ウイルス、原虫など様々な病原微生物を接種して感染症を起こさせ、そのうえで、イブプロフェンやインドメタシン、アスピリンなど様々な解熱剤を使って解熱させた場合と、溶解液だけを投与した場合とで、死亡率を比較した実験が、これまで入手できたもので25件ありました。それを総合解析すると、イブプロフェンなどNSAIDs解熱剤は、感染動物の死亡を15倍増やす、ということがわかりました。

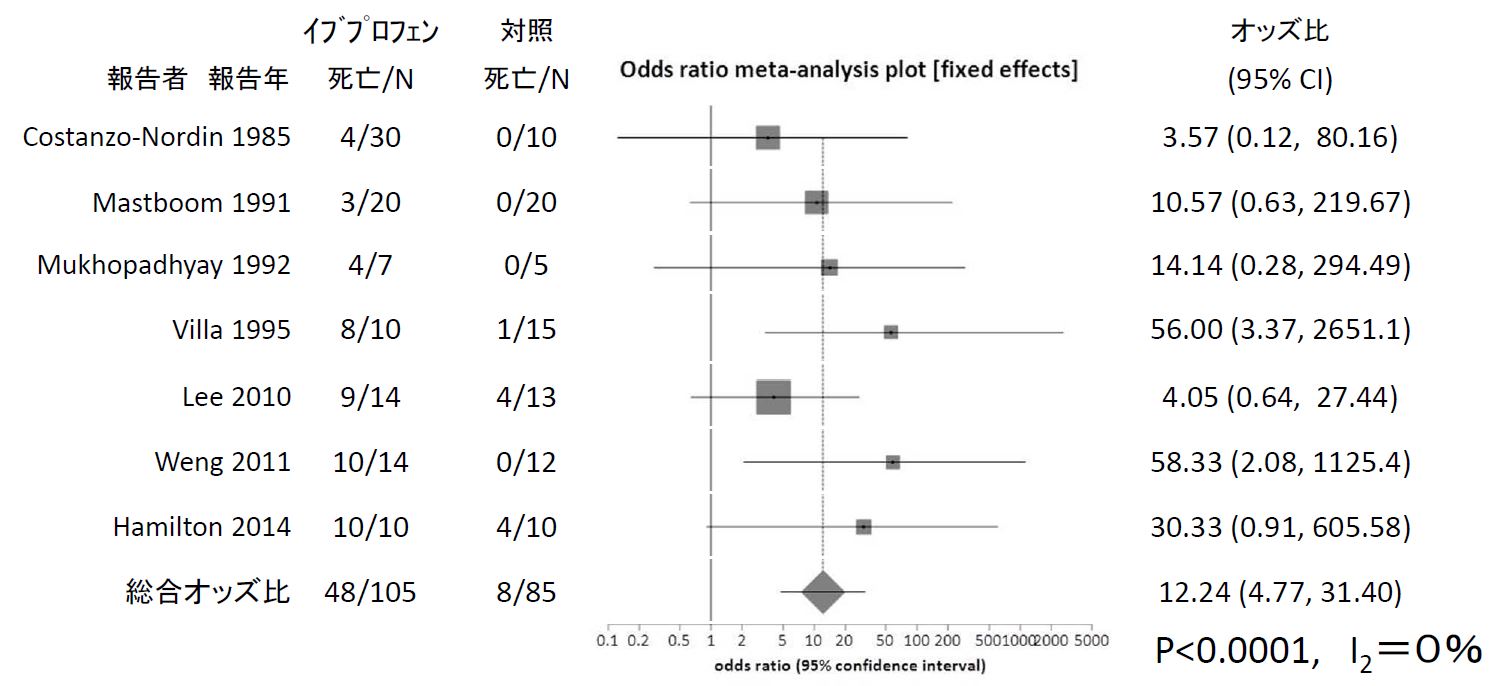

図5には、イブプロフェンを各種動物の感染症に用いた場合の危険度の総合解析の結果を示します。感染は、インフルエンザウイルスのほか、盲腸を結紮のうえ、穿刺して腸内細菌に感染させた場合などが含まれています。イブプロフェンは感染動物の死亡を解熱剤を使わない場合に比べて、22倍増やすということが示されています。

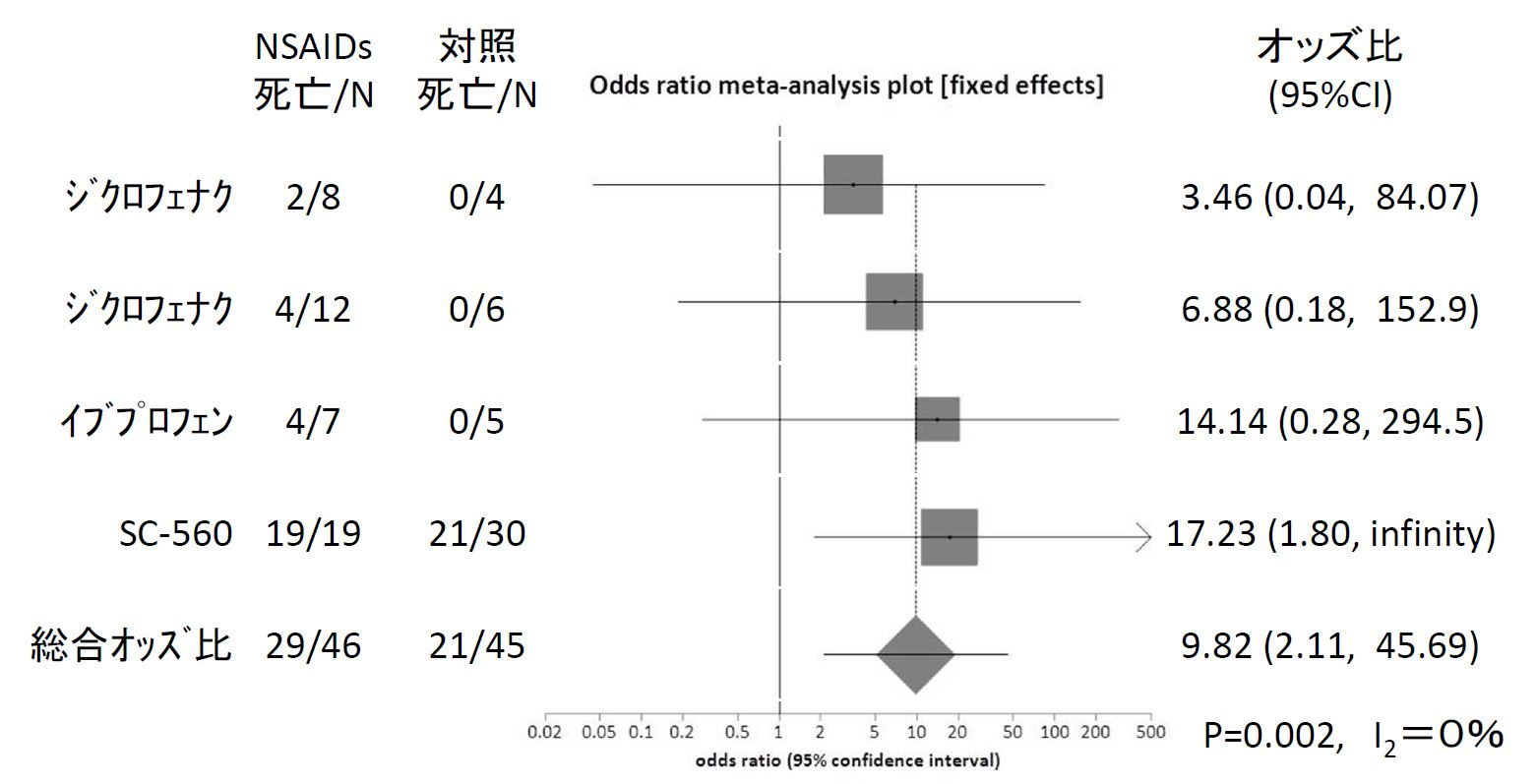

また、図6には、インフルエンザウイルスに感染させて種々のNSAIDs解熱剤を用いた実験を取り出して、死亡の危険度を示しています(図5と図6で、一つの実験はダブっている)。その結果、NSAIDs解熱剤をインフルエンザ感染症に用いると、死亡を10倍以上増やすことがわかりました(計算上は無限大となって計算できない)。これらの文献は割愛します。

ヒトがインフルエンザなど感染症にかかりNSAIDs解熱剤を用いると、ライ症候群やインフルエンザ脳症を20倍増加し、イブプロフェンは水痘の重症感染症を10倍増やし、アセトアミノフェンでも積極的に解熱すると重症感染症の死亡を7倍増やしていることを、第(3)項で述べました。

前項(5)では、感染動物の死亡がNSAIDs解熱剤を使うと使わない場合の10倍~20倍に増えることを述べました。

このように、NSAIDs解熱剤を使った場合のヒトの感染症の悪化・死亡増加の危険度と、感染動物の死亡の増加危険度が、実によく一致しています。

したがって、NSAIDs解熱剤のほうが、もちろん危険度は大きいですが、アセトアミノフェンでも、積極的に解熱すると、感染症を重症化することはもはや疑う余地のないことです。今回の新型コロナウイルス(COVID-19)でも、発熱時に解熱剤を用いることは、きわめて危険です。

絶対に用いないようにしましょう。

2009/10に世界的に流行したインフルエンザで、その重症化とステロイド剤の早期使用との関係が疑われて、調査が実施されました。日本でも、まれには、インフルエンザにステロイド剤が使う医師がいますが、中国では、インフルエンザの初期にステロイド剤の使用がかなり行われていたようです。

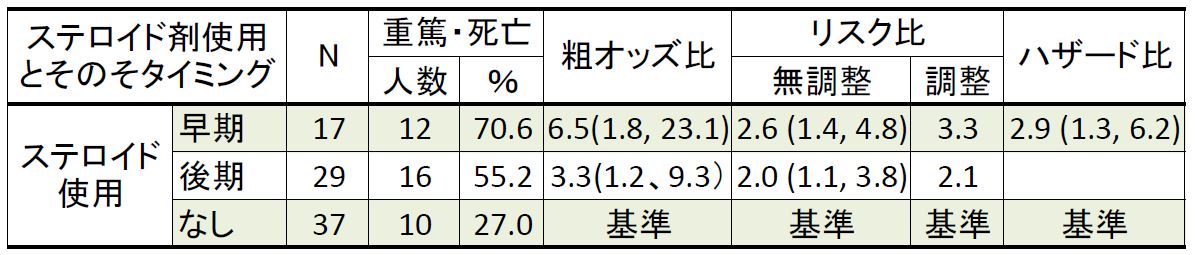

インフルエンザの初期(発症72時間=3日以内)あるいは後期(72時間以降)にステロイド剤を使った場合に、まったく使わなかった場合と比較して重症化や死亡に影響があったかどうかが調べられました[10]。その結果、表1に示したように、早期にステロイド剤を使うと、死亡を含め、重症化を6.5倍増やすことがわかりました。

なお、この調査では、3日以降にステロイド剤が用いられた場合も調べており、死亡も含め重症化を約3倍増やしていました。

一方、重症化してから、ステロイド剤を使った場合に、死亡を増やすかどうかは、比較的たくさんの報告があります。しかし、その場合、重症化したからステロイド剤が使われたのか、ステロイド剤を使ったから重症化したのか、判定が困難です。ところが、この調査[10]は、まだ重症化していない発症早期に使ったステロイド剤を調べているので、重症化や死亡にステロイド剤が関与したとの因果関係はあきらかでしょう。さらに、後述するように、動物実験でも、感染の1日後にステロイド剤を使うのが最も死亡率を高めることが証明されています。

感染初期は、体の免疫力を総動員してウイルスを減らすことに集中しなければならないときです。その時に免疫反応、炎症反応を抑制するとウイルスが減らなくなります。ステロイド剤の、こうした作用機序から考えても、ヒトでの結果や、後述する動物実験の結果は、十分に納得のいくことです。

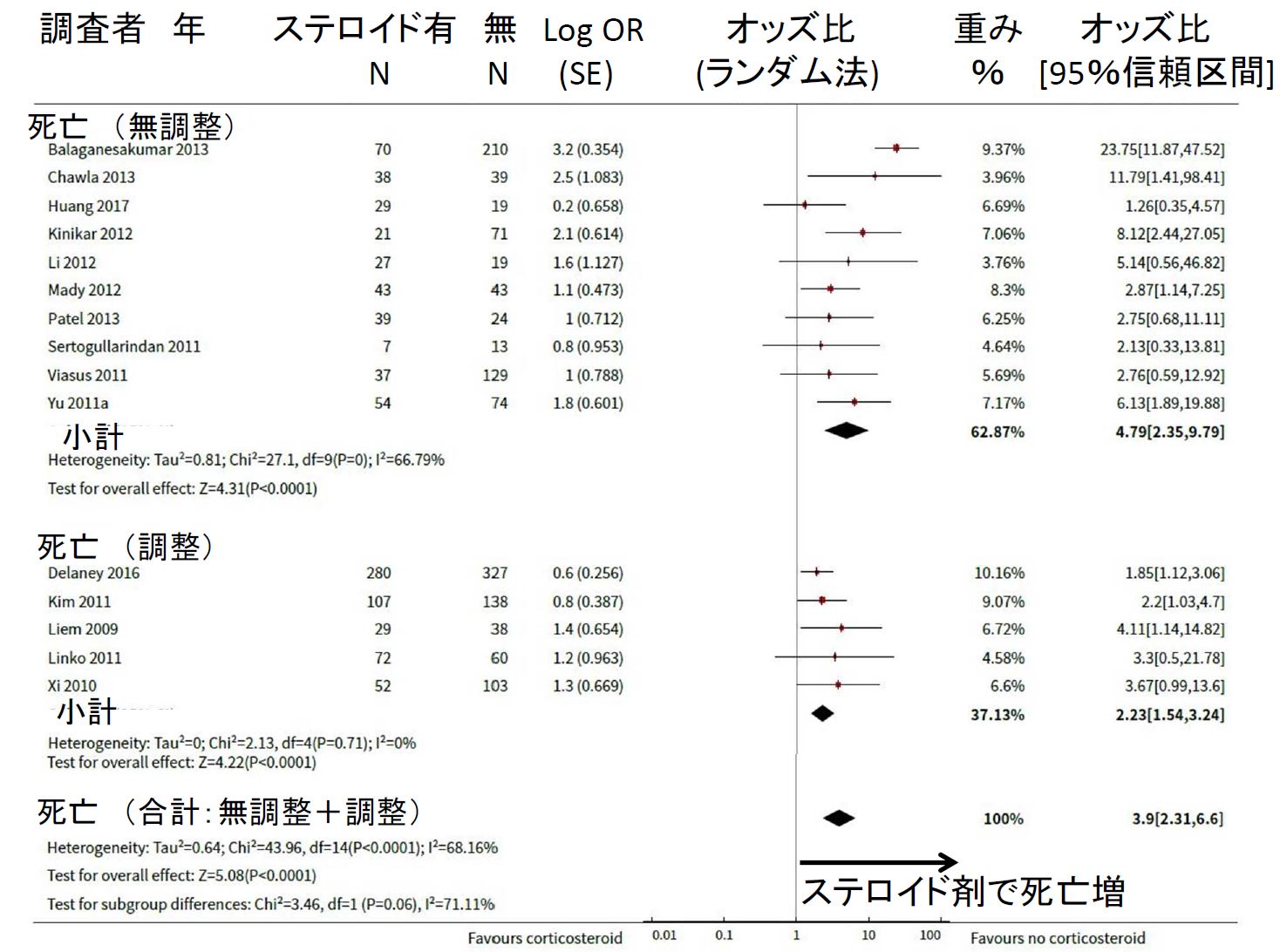

インフルエンザが重症化して入院すると、しばしば、ステロイド剤が使われます。その際、ステロイド剤を使った場合と使わなかった場合とで、死亡の危険度を報告した観察研究の総合解析の結果が報告されています[11]。その結果、危険度は4.8倍でした(図7)。もともと重症化していたから死亡率が高くなったのか、ステロイド剤を使ったから死亡率が高くなったのか、判断は難しいところですが、タイミングをそろえて分析しても、2.2倍でしたから、やはり関連があると考えておいた方がよさそうです(図7)。

敗血症性ショックに対して、メチルプレドニゾロンの短期間(3日間)、大量(1日1000mg)に使用する、いわゆるパルス療法は、死亡率を高めて危険です。日本の添付文書上でも、「クレアチニン値の高値(>2.0mg/dL)を示す敗血症症候群及び感染性ショックの患者で本剤の大量投与により死亡率を増加させたとの報告がある」と引用文献[12]を示して警告しています。

敗血症性ショックになった場合に、1日プレドニゾロンで50mg相当のヒドロコルチゾン(200mg)を用いる療法は、入院後28日までの死亡を減らしたとされていますが、半年後には、用いなかった場合と死亡率に差は全くなくなっていました[13]。

いずれにしても、敗血症性ショックに対する使用も、ほとんど意味がなかったということです。

ステロイド剤を感染症に使うと死亡率が高まることについても、感染動物を用いた実験で確かめられています。しかも、感染してからの時期が早いほど、死亡への影響が大きいことが確認されています。

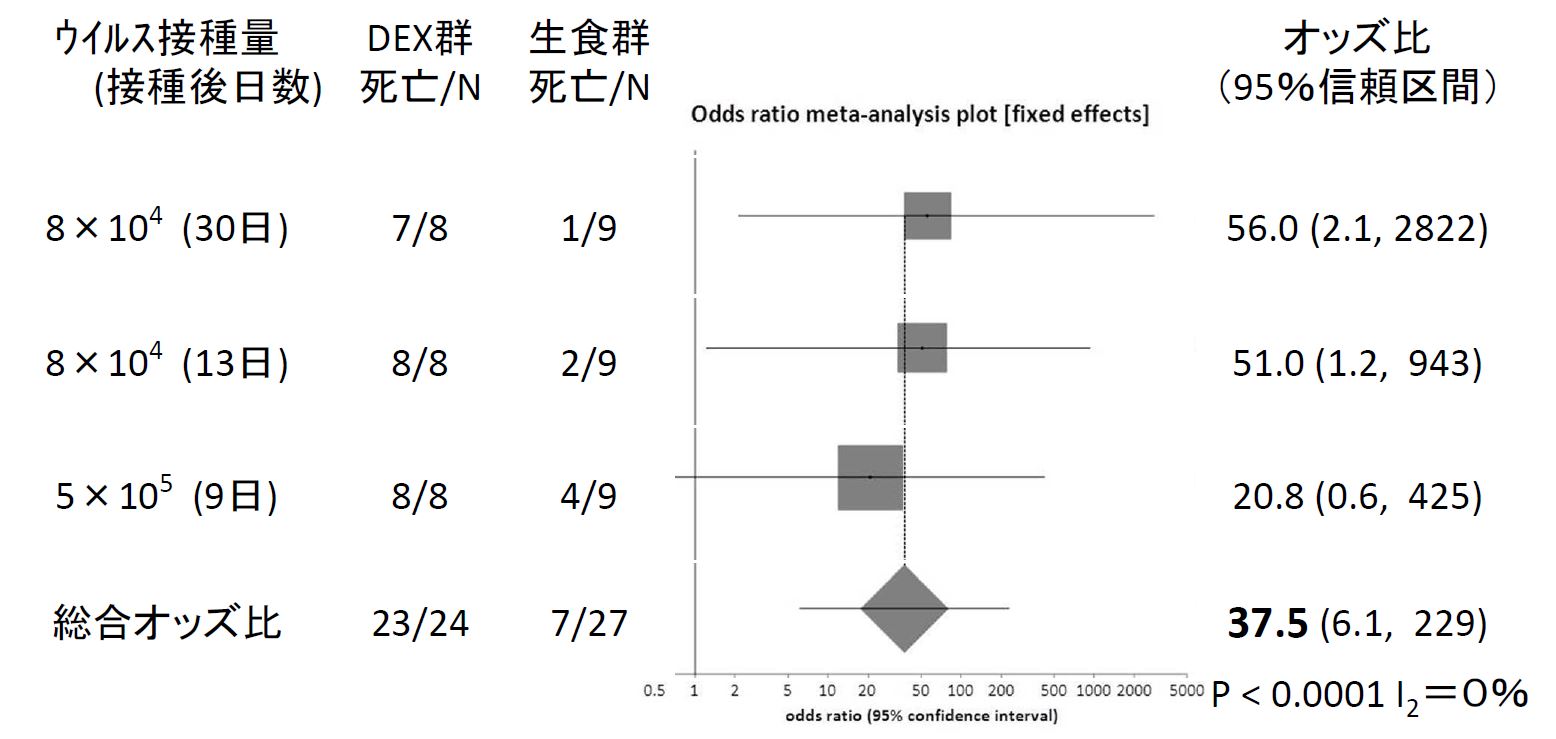

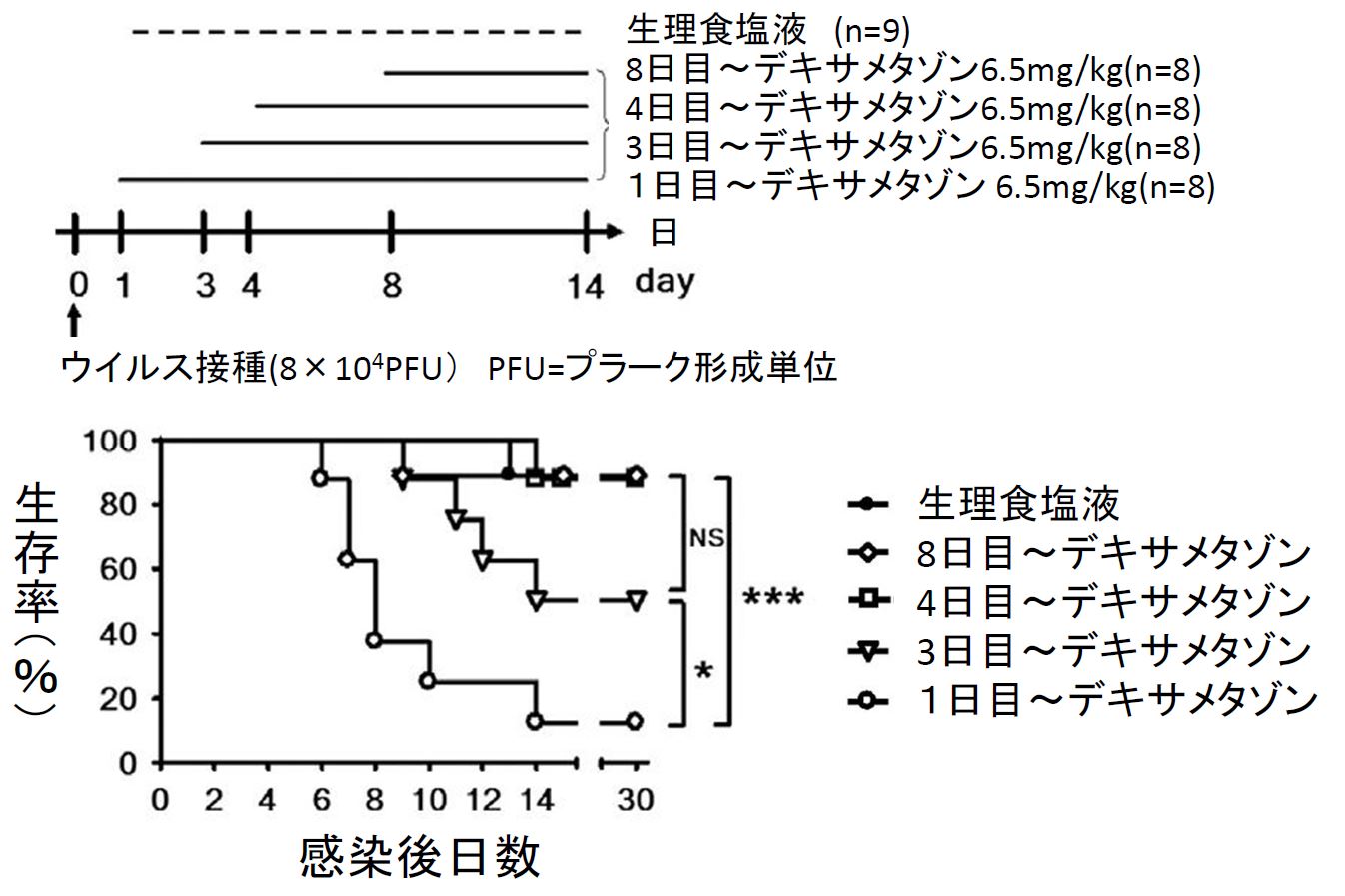

エンテロウイルス71(EV71)というウイルスは、手足口病や、ヘルパンギーナといった軽い感染症を起こします。通常は軽い感染症ですが、中国やタイなどで、小児に時として脳症や無菌性髄膜炎を起こしたりしたと報告されています。また、重症化した状態では、サイトカイン・ストーム(註)を起こしているために、それを鎮めるために、しばしばステロイド剤が用いられていました。しかし、ステロイド剤が逆に症状を悪化させているのではないかと疑われて、動物実験が実施されました[14]。図8はそのうちの一つの実験結果です。

ウイルス(エンテロウイルス71:EV71)をマウスに接種後1、3、4、8日目にデキサメサゾンを開始した場合と、1日目から生理食塩液を投与した場合の生存率を比較した。1日目にステロイド剤を開始した場合の危険度が最大。1日目に接種するとウイルスが死滅せず増殖するため。

EV71ウイルスをマウスに接種後1、3、4、8日目にステロイド剤のデキサメタゾンを開始し、生理食塩液を1日目から投与した群とで、死亡率を比較しました。1日目からステロイド剤を使うと、次々にマウスは死亡していきました。ステロイド剤の開始を遅くすると、生理食塩液とあまり変わりませんでした。接種するウイルスの量を多くすると、生理食塩液でも多くが死亡しましたが、ステロイド剤を1日目から開始すると、9日目ですべてが死亡しました。

3つの実験を総合解析すると、生理食塩液に比べて、感染1日目にステロイド剤を開始すると70倍死亡の危険度を高める、という結果が得られました(図9)。